Gruß von Benny, dem Kräuterhasen

Hallo, ich bin Benny, der Kräuterhase. Meine Mama hat mir schon früh beigebracht, welche Kräuter Hasen gut tun. Jetzt bin ich schon alt genug und weiß ganz viel über Kräuter für Hasen. Aber Menschen brauchen andere Kräuter. Wie gut, dass ich da ein gaaaanz altes Buch gefunden habe. Das ist fast 100 Jahre alt! „Lehrbuch der biologischen Heilmittel“ heißt es. Aus diesem Buch schreibe ich ab und möchte damit das Wissen für euch Menschen bewahren.

Bitte denk gut daran: Nicht einfach selber irgend etwas probieren. Es gibt nämlich Pflanzen, die ganz schön gefährlich sein können, wenn du nichts darüber weißt und sie zu viel nimmst. Du, wenn du krank bist, musst du immer zum Doktor gehen. Und wenn du Kräuter, die hier stehen, ausprobieren möchtest, fragst du vorher einen Arzt, eine Ärztin oder in der Apotheke, oki? Denn nur die können dir wirklich sagen, ob das, was ich hier einfach so abgeschrieben habe, wirklich gut tut und dir hilft. Bitte lies dir dazu auch den Haftungsausschluss durch. Ich muss mich da rechtlich absichern, damit ich noch viele, viele Jahre unbehelligt und mit viel Freude herumhoppeln kann.

Also, was ist das hier genau? Es ist ein sogenanntes Webzine, eine Zeitschrift im Internet. Es wird hier um Kräuterkunde gehen. Informationen zu Heilkräutern, Rezepte, Ideen. Diese Zeitschrift erscheint monatlich. Auf der Startseite kannst du dann die verschiedenen Ausgaben wählen. Zur Startseite zurück kommst du immer wieder, wenn du oben auf das Bild oder den großen Titel „Der Kräuterhase“ klickst.

Und nun viel Freude beim Stöbern in den Informationen. Bis zur nächsten Ausgabe 😊👋

Euer

🌸🌿🌸🌿🌸

In dieser Ausgabe gibt es folgende Themen:

HeilkräuterThymi herba

📜 Historischer Text (Madaus):

Botanisches: Der ästige, 20 – 30 cm hohe Halbstrauch mit kräftiger Pfahlwurzel ist im nordwestlichen Mittelmeergebiet beheimatet und wird sowohl im übrigen Europa als auch in Nordamerika allgemein kultiviert. Die kurzgestielten Blätter sind lineal bis elliptisch, am Rande stark eingerollt und oft rosettig gehäuft. Die lila bis rosa Lippenblüten stehen in drei- bis sechsblütigen blattachselständigen Büscheln. Blütezeit: Mai bis Juni.

Geschichtliches und Allgemeines: Der als Arzneimittel schon bei Galenus, Aötius und Dioskurides angeführte Thymian ist wohl erst im 11. Jahrhundert über die Alpen gebracht worden, da er noch in den Heilpflanzenlisten des 9. Jahrhunderts fehlt. Sicher läßt er sich erst bei Albertus Magnus, der hl. Hildegard und Trotula nachweisen, Letztere rühmt ihn besonders als Mittel gegen den Keuchhusten. In England sollen schon im 11. Jahrhundert größere Anpflanzungen des Thymians zu medizinischen Zwecken in der Nähe von Deal und Sandwich in Kent vorhanden gewesen sein. Außer der Verwendung als Heilpflanze wird der Thymian heute allgemein als Gewürz für Suppen, Braten und Würste verwendet.

Anwendung in der Praxis auf Grund der Literatur und einer Rundfrage: Thymus vulgaris ist eines der Hauptmittel gegen Pertussis, Weiter wirkt es sehr gut bei Broncho- und Gastropathien auf nervöser Basis. Demnach zu verordnen bei hartnäckigem Bronchialkatarrh, auch mit eitrigem Sputum, Tussis (Krampf- und Reizhusten), Asthma bronchiale, Lungenverschleimung und Krupp. Gern und erfolgreich wird Thymus als Stomachikum, bei chronischer Gastritis, Magenkrämpfen und -kolik, Pyrosis, Magendruck und -erweiterung, Dyspepsie, Blähungen und Ulcus ventriculi gegeben. Recht häufig wird als Indikation Magenkopfschmerz genannt. Weitere Indikationen sind rezidivierende Blinddarmreizungen, Fieber, Dysmenorrhöe und nach Dempe, Bitterfeld, Ptosis ventriculi. Sehr beliebt sind Thymianbäder bei Rachitis der Kinder (wie Pfleiderer, Ulm, mitteilt, besonders gern in der schwäbischen Volksheilkunde angewandt), Skrofulose, Neurasthenie, Rheuma, Lähmungen, Kontusionen, Schwellungen und Verrenkungen. Bei den gleichen Leiden kann man auch Thymianumschläge oder Einreibungen mit dem Öle machen. Außerdem empfiehlt noch Schmidt das Mittel als Badezusatz bei Zwölffingerdarmkatarrh der Säuglinge mit bleichsüchtigem Aussehen.

Als Wechsel- und Kombinationsmittel bei Erkrankungen der Luftwege werden Drosera, Belladonna, Ipecacuanha, Lichen islandica, Farfara, Millefolium und Althaea gern gewählt. Bei Gastropathien wird Thymus u. a, im Gemisch mit Calamus, Angelica und Chamomilla gute Dienste tun.

Die blühende Pflanze wirkt stark hemmend auf die Keimflora des Preßsaftes. Sie tötet Bacterium coli28.

28 Nach eigenen Untersuchungen

Dosierung:

Übliche Dosis:

1 Eßlöffel voll des Extraktes mehrmals täglich (Dinand);

1—3 Teelöffel voll des Fluidextraktes bei Keuchhusten (Klemperer-Rost);

3 Teelöffel voll des Krautes (= 7,2 g) zum Infus.

Das Kraut verliert beim Trocknen viel von seiner spasmenlösenden Eigenschaft.

½ Teelöffel voll der Frischpflanzenverreibung „Teep“ dreimal täglich.

(Die „Teep“-Zubereitung ist auf 50 % Pflanzensubstanz eingestellt.)

0,03—0,12 g Thymol (Klemperer-Rost);

0,1—2 g Thymol als Anthelmintikum (Klemperer-Rost);

Maximaldosis:

Nicht festgesetzt.

Rezepte:

Bei Bronchitis und als Stomachikum:

Rp.:

| Hb. Thymi conc. (= Kraut vom Gartenthymian) | 30,0 |

D.s.: 3 Teelöffel voll mit 2 Glas Wasser, 10 Minuten ziehen lassen und tagsüber trinken.

Bei Keuchhusten (nach Meyer):

Rp.:

| Sirupi Thymi | 100,0 |

D.s.: Vier- bis sechsmal täglich 1 Teelöffel voll.

Oder (nach Ripperger):

Rp.:

| Flor. Primulae (= Primelblüten) | |

| Hb. Thymi conc. (= Kraut vom Gartenthymian) | aa 20,0 |

| Hb. Droserae conc. (= Sonnentaukraut) | 10,0 |

M.f. species.

S.: 1 Eßlöffel auf 2 Tassen Wasser zum Aufguß.

Bei Reizhusten und Bronchitis (nach Tschirner):

Rp.:

| Hb. Thymi (= Kraut vom Gartenthymian) | |

| Fol. Farfarae (= Huflattichblätter) | |

| Hb. Millefolii (= Schafgarbenblätter) | |

| Rad. Althaeae (= Eibischwurzel) | |

| Lichenis islandicae (= Isländisch Moos) | aa 20,0 |

M.f. species.

D.s.: 3 Teelöffel voll auf 1 Glas Wasser, vgl. Zubereitung von Teemischungen S. 291.

Als Karminativum (nach Meyer):

Rp.:

| Fruct. Anisi (= Anissamen) | |

| Hb. Thymi (= Kraut vom Gartenthymian) | |

| Hb. Equiseti (= Schachtelhalmkraut) | |

| Hb. Absinthii (= Wermutkraut) | aa 25,0 |

M.f. species.

D.s.: 1 Eßlöffel auf 1 Tasse Wasser abkochen. Tagsüber schluckweise trinken.

Zubereitungsvorschlag des Verfassers: 1½ Teelöffel voll auf 1 Glas Wasser, vgl. Zubereitung von Teemischungen S. 291.

Zur Magen- und Darmstärkung

| Spec. aromatic. | 100,0 |

D.s.: 2 Teelöffel voll auf 2 Glas Wasser, vgl. Zubereitung von Teemischungen S. 291.

Zusammensetzung nach DAB.VI:

| Fein zerschnittene Pfefferminzblätter | 2 Teile |

| Fein zerschnittener Quendel | 2 „ |

| Fein zerschnittener Thymian | 2 „ |

| Fein zerschnittene Lavendelblüten | 2 „ |

| Fein zerschnittene Gewürznelken | 1 „ |

| Grob gepulv. Kubeben | 1 „ |

Bei Koliken des Magens und Darms (nach Fischer):

Rp.:

| Hb. Thymi conc. (= Gartenthymiankraut) | |

| Rhiz. Calami conc. (= Kalmuswurzel) | |

| Rad. Angelicae conc. (= Engelwurz) | |

| Flor. Chamomillae (= Kamillenblüten) | aa 25,0 |

M.f. species.

D.s.: 2 Teelöffel voll auf 2 Glas Wasser, vgl. Zubereitung von Teemischungen S. 291.

Bei Rheumatismus und zur allgemeinen Stärkung als Bad (nach Leclerc):

Rp.:

| Ol. Thymi | 2,0 |

| Ol. Origani | 0,5 |

| Ol. Rosmarini | 1,0 |

| Ol. Lavandulae | 1,0 |

M.d.s.: In etwas Spiritus auflösen und einem Bade zusetzen.

Taraxacum

📜 Historischer Text (Madaus):

Botanisches: Die vielgestaltige 5—50 cm hohe Pflanze mit oft mehrköpfigem Wurzelstock ist weit über Europa und Nordamerika verbreitet. Die verkehrt-eiförmigen bis schmal-lanzettlichen Blätter sind meist tief eingeschnitten bis tief buchtig-fiederspaltig. Die aufrechten und aufsteigenden Stengel tragen je ein gold- bis hellgelbes Blütenkörbchen. Pappus der braunen Früchte weiß. Blütezeit: April bis Mai. Die Pflanze ist häufig auf Fettwiesen, Kleeäckern, auf Schutt und Viehlägern anzutreffen. Auf Magerwiesen ist sie seltener. Die Asche enthält 28,6% Na2O1, ohne daß die Pflanze auf Kochsalzböden wächst. Auf Zinkböden nimmt sie viel Zink auf, Sie hat einen hohen Aluminiumgehalt und wird auch als Ammoniakpflanze (nitrophil) bezeichnet.

Geschichtliches und Allgemeines: Sicher erkennen wir ihn erst bei den arabischen Ärzten des frühen Mittelalters (Avicenna, 11. Jahrh.) und in den klassischen Kräuterbüchern des Mittelalters. So berichtet auch Vollmer, daß Taraxacum mit etwa 180 anderen Heilpflanzen schon in einem schlesischen Arzneibuche des 13. Jahrhunderts Erwähnung findet. Eine besonders günstige Wirkung schrieb man ihm bei Augenentzündungen zu. Auch als Schönheitsmittel wurde das aus Kraut und Wurzeln des Löwenzahnes gebrannte Wasser gebraucht. So schreibt H. Bock: „die weiber pflegen sich auch under augen mit disem wasser zu weschen / verhoffen dardurch ein lautter angesicht zu erlangen / und die rote purpur oder bläterlin (Sommersprossen) damit zu vertreiben.” H. F. Delius (1720—1791) hielt den Löwenzahn sogar bei Lungenschwindsucht für nützlich, und der großbritannische Leibarzt in Hannover J. G. Ritter von Zimmermann wollte mit ihm allein die vorgeschrittene Wassersucht Friedrichs des Großen heilen. In Frankreich war der Löwenzahn früher als Salat sehr beliebt, der Umsatz soll sich nach Angaben von Kratz in einzelnen Jahren auf 50000 Franken belaufen haben.

Nach Lorenz wurde auch in der Veterinärmedizin erfolgreich von Taraxacum bei Faul- und Nervenfiebern, Leber- und Lungenkrankheiten Gebrauch gemacht, indem das frische Kraut und die Wurzel unter das Futter gemischt wurden. Das getrocknete Pulver hielt er für weniger wirksam.

Ähnlich wie die Brennessel auch heute noch als Wildgemüse gegessen wird, erfreut sich auch der Löwenzahn als Frühlingssalat besonderer Beliebtheit in weiten Volkskreisen.

Anwendung in der Praxis auf Grund der Literatur und einer Rundfrage: Das Hauptangriffsgebiet von Taraxacum ist die Leber. So wirkt das Mittel günstig bei allen Hepatopathien wie Leberschwellung, Hepatitis, Lebererkrankungen mit Wundheitsschmerz und galligen Diarrhöen (hier konnte Junge allerdings keinen Erfolg sehen), Cholecystopathien, auch Cholelithiasis, Ikterus und Hämorrhoiden, ferner bei gastrischen und typhösen Fiebern. Charakteristisch für die homöopathische Verordnung ist auch das Symptom der Lingua geographica. Wichtig ist das Mittel auch bei der Behandlungvon Diabetes mellitus.

Weiter wird es bei Cysto- und Nephropathien, auch Blasen- und Nierensteinen, Hydrops und Herzleiden und als Stomachikum bei durch Leber- und Milzträgheit hervorgerufenen Verdauungsbeschwerden, wie mangelhafter Fettverdauung, Flatulenz, Obstipation, Magen- und Darmverschleimung, Gastritis, Enteropathien und als Anthelmintikum bei Würmern gegeben. Bei Bettnässen lobt Pfleiderer, Ulm, besonders den Löwenzahn, der im schwäbischen Volke den Namen „Seichblume” hat.

Zur Anregung des Stoffwechsels und zur Blutreinigung wird der Löwenzahn gern zu Frühjahrskuren (als Salat oder Saft) bei Pfortaderstauung, Hautkrankheiten, Avitaminose, Blutarmut, rheumatischen und gichtischen Affektionen und nach Steuernthal bei Kropf und Basedow verwendet.

Schließlich findet noch die blutstillende und menstruationsfördernde Wirkung Erwähnung, und die Samen werden als gutes Nervenmittel bezeichnet.

Augenleiden und trockene Ekzeme werden lokal mit dem frischen Milchsaft behandelt, Bei Varizen soll eine Löwenzahnsalbe helfen.

Taraxacum wird oft im Teegemisch mit Fumaria, Juniperus, Centaurium, Equisetum, Frangula, Millefolium u. a, gegeben.

Dosierung:

Übliche Dosis:

2—3 Eßlöffel des Preßsaftes der frischen Wurzel täglich als Blutreinigungskur (Ripperger);

2 Teelöffel voll des Krautes mit Wurzel zum kalten Auszug als Tagesgabe.

1 Teelöffel voll der Frischpflanzenverreibung „Teep“ dreimal täglich.

(Die „Teep“-Zubereitung ist auf 50% Pflanzensubstanz eingestellt.)

In der Homöopathie:

ø — dil. D 1

Maximaldosis:

Nicht festgesetzt.

Rezepte:

Bei Hepatopathien und zur Blutreinigung:

Rp.:

| Hb. c. rad. Taraxaci conc. (= Kraut und Wurzel des Löwenzahns) | 30,0 |

D.s.: 2 Teelöffel voll mit 2 Glas Wasser kalt ansetzen, 8 Stunden ziehen lassen und tagsüber trinken.

Bei hartnäckiger von der Leber ausgehender Obstipation

Siehe bei Centaurium „Kämpfsche Visceralklistiere“.

[Eingefügte Anmerkung: „Kämpfsche Visceralklistiere“ findet sich auf Seite 878, hier ist das Rezept:]

Rp.:

| Hb. Centaurii (= Tausendgüldenkraut) | |

| Rad. Taraxaci (= Löwenzahnwurzel) | |

| Rad. Saponariae (= Seifenkrautwurzel) | |

| Rhiz. Graminis (= Queckenwurzel) | aa 60,0 |

C.m.f. species.

D.s.: Den 8. Teil (= 30 g) mit einem halben Liter Wasser auf 1/4 l einkochen lassen.

Zu einem Klistier.

Species cholagogae (F. M. B.):

Rp.:

| Fol. Menthae piperitae (= Pfefferminzblätter) | |

| Hb. Absinthii (= Wermutkraut) | |

| Hb. Millefolii (= Schafgarbenkraut) | |

| Rad. Taraxaci (= Löwenzahnwurzel) | |

| Rhiz. Zedoariae (= Zitwerwurzel) | aa ad 100,0 |

M.d.s.: Einen Eßlöffel voll auf 1 Tasse Tee.

Als Cholagogum (nach Leclerc):

Rp.:

| Tinct. Taraxaci | 100,0 |

M.d.s.: 1—2 Teelöffel voll mit Zucker zu nehmen.

Zur Anregung der Leberfunktionen (nach Mühlschlegel):

Rp.:

| Rad. Taraxaci c. herba (= Löwenzahnwurzel mit Kraut) | 50,0 |

| Hb. Fumariae (= Erdrauchkraut) | |

| Hb. Centaurii (= Tausendgüldenkraut) | aa 25,0 |

C.m.f. species.

D.s.: 2 Teelöffel voll auf 2 Glas Wasser, vgl. Zubereitung von Teemischungen S. 291.

Oder (nach Fischer):

Rp.:

| Rad. Taraxaci c. herba (= Löwenzahnwurzel mit Kraut) | |

| Hb. Fumariae (= Erdrauchkraut) | |

| Hb. Millefolii (= Schafgarbenkraut) | |

| Cort. Frangulae (= Faulbaumrinde) | aa 25,0 |

D.s.: 2 Teelöffel voll auf 2 Glas Wasser, vgl. Zubereitung von Teemischungen S. 291.

Zur Blutreinigung (nach Westen):

Rp.:

| Rad. Taraxaci (= Löwenzahnwurzel) | 20,0 |

| Rad. Chichorii int. (= Wegwartenwurzel) | |

| Rad. Agropyri (= Queckenwurzel) | |

| Fruct. Foeniculi (= Fenchelsamen) | aa 5,0 |

C.c.m.f. species.

D.s.: 3 Teelöffel voll auf 2 Glas Wasser, vgl. Zubereitung von Teemischungen S. 291.

Asperula odorata

📜 Historischer Text (Madaus):

Botanisches: Der Waldmeister gehört zur Familie der Rubiaceae oder Rötegewächse, Die 10 bis 60 cm hohe Pflanze ist ausdauernd und kommt in schattigen Wäldern, vor allem in Buchenwäldern von der Ebene bis in die Voralpen vor. Die lanzettlichen, stachelspitzigen Blätter sind zu sechs bis acht quirlig angeordnet, während die Blüten eine endständige, reich verzweigte, lockere Trugdolde bilden. Die Blüten sind klein, weiß, die Früchte kugelig und mit hakigen Borsten besetzt. Besonders in welkem Zustande duftet der Waldmeister stark nach Cumarin. Der Waldmeister bevorzugt Lauberde und tritt gewöhnlich gesellig auf, Blütezeit: Mai bis Juni.

Geschichtliches und Allgemeines: Die arzneiliche Verwendung des Waldmeisters ist wahrscheinlich im Altertum unbekannt gewesen. Die Heilkünstler des Mittelalters wissen auch nicht viel über seine Heilkraft zu berichten, sie nennen ihn als herzstärkendes und schweißtreibendes Mittel und gegen Leberleiden und Gelbsucht. Der König Stanislaus von Polen soll jeden Morgen eine Tasse Waldmeistertee getrunken und in diesem Mittel den Grund seiner ausgezeichneten Gesundheit gesehen haben.

Die Herstellung des Maitrankes ist wohl schon lange in allen weinbautreibenden Gegenden Mitteleuropas beliebt. Zum erstenmal wird er im Jahre 854 durch den Benediktinermönch Wandalbertus aus der Eifelstadt Prünn erwähnt, „Schüttle den perlenden Wein auf das Waldmeisterlein‘ heißt es in einem Liede, das uns zugleich das sehr einfache Rezept des Maitrankes angibt.

Wirkung: Das in Asperula odorata enthaltene Cumarin ruft eine Lähmung des Zentralnervensystems hervor. Kleine Mengen von Cumarin, etwa die im Maitrank aufgenommenen, machen Eingenommensein des Kopfes und Kopfschmerzen, die sehr heftig werden können5). In größeren Dosen (3,75 g) erzeugt es Ekel, Erbrechen und Schwindel6).

Anwendung in der Praxis auf Grund der Literatur und einer Rundfrage: Ein Waldmeisterauszug aus frischen Pflanzen wirkt in ganz geringen Dosen erfrischend. Ein Auszug aus den trockenen Pflanzen wirkt beruhigend bei Leibschmerzen, Schlaflosigkeit und unregelmäßiger Herztätigkeit, Als Unterstützungsmittel wird er auch bei Leberstauungen und bei Ikterus gern gegeben. Die harnklärende und harntreibende Wirkung gibt häufig den Anlaß zur Anwendung bei Hydrops, Neigung zu Harngrieß- und -steinbildung. Innerlich und äußerlich angewandt wirkt er auch bei Dermatopathien (eiternden Geschwüren und Exanthemen).

Die beliebteste Verordnungsform ist die im Teegemisch, und zwar u. a. mit Gentiana, Thymus vulgaris, Fumaria, Valeriana, Juniperus, Absinthium und Melissa.

Dosierung:

Übliche Dosis:

2 Teelöffel voll (= 1,8 g) zum kalten Auszug täglich.

1 Tablette der Frischpflanzenverreibung „Teep“ drei- bis viermal täglich.

(Die „Teep“-Zubereitung ist auf 50% Hb. Asperulae eingestellt, d.h. 1 Tablette enthält 0,125 g Pflanzensubstanz.)

In der Homöopathie:

dil. D 1—2, dreimal täglich 10 Tropfen.

Maximaldosis:

Nicht festgesetzt, doch können größere Dosen gefährlich werden, vgl. Wirkung.

Rezepte:

Bei Leibschmerzen, Leberstauungen und Ikterus:

Rp.:

| Hb. Asperulae odor. conc. (= Waldmeisterkraut) | 50,0 |

D.s.: 2 Teelöffel auf 1 Teeglas Wasser kalt ansetzen, 8 Stunden ziehen lassen, tagsüber trinken*).

Bei Kopfschmerzen

(nach Dinand):

Das frische zerquetschte Kraut wird als Stirnumschlag aufgelegt.

Bei Aszites (nach Fischer):

Rp.:

| Hb. Asperulae odoratae (= Waldmeisterkraut) | |

| Hb. Fumariae officinalis (= Erdrauchkraut) | |

| Rhiz. Calami (= Kalmuswurzelstock) | |

| Fruct. Phaseoli sinde semin. (= Bohnenschalen) | aa 25,0 |

C.m.f. species.

D.s.: 3 Teelöffel auf 1½ Glas Wasser, vgl. Zubereitung von Teemischungen S. 291.

Bei Hepatopathien und als Diuretikum (Gesundheitstee) (nach Dinand):

Rp.:

| Hb. Asperulae odoratae (= Waldmeisterkraut) | |

| Hb. Thymi vulgaris (= Gartenthymiankraut) | |

| Fol. Fragariae vescae (= Erdbeerblätter) | |

| Fol. Rubi fructicosi (= Brombeerblätter) | aa 20,0 |

C.m.f. species.

D.s.: 4 Teelöffel auf 1½ Glas Wasser, vgl. Zubereitung von Teemischungen S. 291. (Der Tee hat sich gut bewährt. Verf.)

5) Kobert, Lehrb. d. Intoxik., S. 392

6) Malewski, Dissertat. Dorpat 1855; Bleibtreu, Ann. der Chemie u. Pharm., Bd. 59, S. 198.

Bellis perennis

📜 Historischer Text (Madaus):

Botanisches: Die kleine, in Europa und Asien einheimische, in Nordamerika und auf Neuseeland eingebürgerte, bis 15 cm hohe, ausdauernde Pflanze besitzt einen rasenbildenden Wurzelstock und spatelförmige, zu einer grundständigen Rosette vereinigte Laubblätter, Die einzelstehenden Blütenköpfe tragen zwitterige, gelbe, röhrenförmige Scheibenblüten und weiße, an der Spitze oft rötliche, zungenförmige weibliche Strahlenblüten. Mit der Sonne dreht sich das Blütenköpfchen im Tagesverlauf von Ost nach West. Ihre Früchtchen keimen nach Kinzel im Dunklen etwas besser als im Licht. Die Pflanze bevorzugt als Standort frisch gebrannte Waldstellen und Kohlenmeiler. Sie blüht das ganze Jahr hindurch.

Geschichtliches und Allgemeines: Das Gänseblümchen war in der nordischen Mythologie der Göttin des Frühlings und der Auferstehung, der Ostara, geweiht und wurde später im christlichen Zeitalter der Jungfrau Maria, aus deren Tränen es auf der Flucht nach Ägypten entsprossen sein soll, zugesprochen. Im Mittelalter war es ein beliebtes Heilmittel. L. Fuchs (1543) empfiehlt das „kleine Maßliebchen” als Wundmittel und bei Podagra, Hüftweh und Kropf, Nach Lonicerus soll man, um zuzunehmen, die Blüten der Blume nüchtern essen. Das Maßliebchenwasser rege die Eßlust an, sei gut für die Leber und gegen Fieber. Auch nennt er es als Mittel für Wunden und Knochenbrüche; [...] Die übrigen Kräuterbücher des Mittelalters bringen ähnliche Anwendungsweisen.

Eine Zeitlang galt das Gänseblümchen in Deutschland für schädlich, wahrscheinlich weil es als Fruchtabtreibungsmittel verwendet wurde, und sollte nach einer Verordnung von 1793 gänzlich ausgerottet werden. — Die jungen Blätter können im Frühjahr als Kräutersalat gegessen werden.

Anwendung in der Praxis auf Grund der Literatur und einer Rundfrage: Bellis perennis wirkt gegen das Wundheits- und Zerschlagenheitsgefühl infolge von Verletzungen, Verrenkungen und Überanstrengungen (Muskelkater) und hat sich namentlich bei Kontusionen mit Blutaustritt und bei Hämorrhagien aus Lunge und Uterus bewährt. So hatte Schlegel, Lindau, gute Erfolge mit Bellis, dreimal täglich 5 Tropfen bei Cervixerosion mit Unterleibsschmerzen und Blutungen.

Innerlich und vielfach auch äußerlich in Form von Abwaschungen mit der Teeabkochung und von Auflagen der zerquetschten Blätter wird Bellis gern gegeben bei Dermatopathien wie Furunkulose (hier auch in Verbindung mit einer Hefekur), Pyodermie, Eiterungen, Ulzera, insbesondere Ulcus cruris, schwer heilenden Exanthemen, Brustknoten (hier im Wechsel mit Bufo rana, Asterias rubens und Chimaphila umbellata), Mastitis und den Abwaschungen mit Bellis angewandt.

Weiter leistet es mitunter gute Dienste als Expektorans bei Brust- und Halsbeschwerden und Asthma bronchiale, ebenso wird es als fieber- und entzündungswidriges Mittel (Appendizitis, Gastritis, Enteritis usw.) genannt. Zum Ausheilen einer überstandenen Pleuritis exsudativa ließ Klein täglich 2—3 Tassen des Tees längere Zeit trinken.

Zur Anregung des Gesamtstoffwechsels kann das Gänseblümchen besonders in Form eines Frühjahrssalates benützt werden. Man gebraucht es also bei Verstopfung, Störungen der Leber und Niere, Ikterus, Rheuma, Gicht und Blasenleiden. Schließlich wird das Mittel noch genannt gegen Dysmenorrhöe und Amenorrhöe, Kopfschmerz (besonders im Hinterkopf bis zum Scheitel), Schwindelanfällen und Schlaflosigkeit (charakteristisch ist hier, daß ein sehr kurzer Schlaf zu erfrischen scheint).

Bei der vielseitigen Indikationsangabe muß man sich vor einer Überschätzung des Mittels hüten, wie denn auch verschiedene negative Mitteilungen den positiven gegenüberstehen. Andererseits ist eine Wirkung von dieser Pflanze wohl zu erwarten, da sie mit zu den stärksten Saponindrogen gehört. Von diesen Pflanzen kann man, ebenso wie von dem Saponin, sagen, daß sie in Mischungen mit anderen wirksamen Substanzen deren Wirksamkeit erhöhen.

Rezepte:

Bei Dermatopathien:

Rp.:

| Flor. Bellidis perennis (= Gänseblümchenblüten) | 25,0 |

D.s.: 2 Teelöffel voll mit 1½ Glas Wasser kalt ansetzen, 8 Stunden ziehen lassen und tagsüber trinken*)

Bei inneren Blutungen (nach Meyer):

Rp.:

| Hb. Bellis per. (= Gänseblümchenkraut) | |

| Fol. Juglandis (= Walnußblätter) | aa 25,0 |

C.m.f. species.

D.s.: 1 Eßlöffel auf 1 Tasse Wasser aufgießen und langsam trinken.

Zubereitungsvorschlag des Verfassers: 2 Teelöffel auf 1 Glas Wasser, vgl. Zubereitung von Teemischungen S. 291.

Bei Ulcus cruris (nach Schmidt):

Rp.:

| Bellidis perennis Ø | |

| Hamamelidis Ø | aa 10,0 |

| Glycerini | 30,0 |

M.d.s.: Äußerlich.

Bei Erkrankungen der Respirationsorgane (nach Löffler):

Rp.:

| Succi Hb. Bellidis per. rec. par. | 60,0—90,0 |

D.s.: Mit etwas Honig oder Kandiszucker mehrmals täglich zu nehmen.

Bei Brustbeschwerden (nach Walser):

Rp.:

| Hb. Bellidis per. (= Gänseblümchenkraut) | 40,0 |

| Rad. Cichorii intyb. (= Wegwartenwurzel) | 10,0 |

C.m.f. species. D.s.: Man läßt 8 g in ½ l Wasser mit etwas Honig aufkochen. Dreimal täglich 1 Tasse zu trinken.

Bei Lungenbluten (nach Meyer):

Rp.:

| Fol. Salicis (= Weidenblätter) | |

| Fol. Vincae minoris (= Immergrünblätter) | |

| Hb. Bellidis perennis (= Gänseblümchenkraut) | |

| Hb. Polygoni avicularis (= Vogelknöterichkraut) | aa 25,0 |

C.m.f. species.

D.s.: 1 Eßlöffel auf 1 Tasse Wasser abkochen. Schluckweise über den Tag verteilt trinken lassen.

Zubereitungsvorschlag des Verfassers: 2 Teelöffel auf 1 Glas Wasser, vgl. Zubereitung von Teemischungen S. 291.

köstliche Rezepte.

📜 Historische Rezepte (Davidis):

Suppen

25. Suppe von jungen Gemüsen.

Man läßt in einem Stich Butter Mehl anziehn, gibt so viel Bouillon oder Wasser, als man Suppe haben will und Salz hinzu, und läßt folgende junge Gemüse, klein geschnitten, darin gahr kochen. Wurzeln, Kopfsalat, Spinat, Sauerampfer, Portulac und junge Erbsen. Dann wird die Suppe mit fein gehackter Petersilie und Eidottern abgerührt und in Butter geröstetes Weißbrod dabei gegeben.

Zum Kochen dieser Suppe sind 1½ Stunden hinreichend.

31. Sauerampfersuppe.

Es wird Mehl mit reichlich frischer Butter gelb gemacht, ein guter Theil abgestreifte und gewaschene Sauerampferblätter darin durchgerührt, bis sie zergehn, dann mit Kalbfleischbouillon oder Wasser und Salz durchgekocht, mit Muskat, dicker Sahne und einigen Eidottern abgerührt und auf geröstetem Weißbrod angerichtet, oder Eierklößchen darin gemacht.

Zum Kochen gehören ¾ Stunden.

Fleischspeisen aller Art.

31. Noch eine zu empfehlende Fricadelle.

Ein und ein halbes Pfund sehr fein gehacktes, mageres Fleisch ohne Haut und Sehnen (nach dem Hacken gewogen), ¼ Pfund fein gehacktes Nierenfett, für 6 Pfennige dünn abgeschältes, in kaltem Wasser eingeweichtes und ausgedrücktes Weißbrod, welches jedoch nicht frisch sein darf, 3 Eier, das Weiße etwas schäumig geschlagen, 1 ½ Loth Salz und nach Belieben ½ Muskatnuß. Dies Alles gut unter einander gemischt und rund und glatt geformt. Alsdann läßt man reichlich einen Stich Butter in einem passenden, irdenen Töpfchen mit 12—15 Stück frischen zerschnittenen Wachholderbeeren kochen, legt die Fricadelle hinein, deckt sie fest zu, setzt nach einer kleinen Weile das Töpfchen zurück auf ein ganz mäßiges Feuer und dreht und hebt die Fricadelle oft mit einem Schaumlöffel, um sie auf dem Boden vor Anbrennen zu sichern. Ist sie unten dunkelgelb, so wird sie ein Mal umgelegt und im Ganzen etwa 1 ¼ Stunde aufmerksam gebraten.

32. Kleine, schnell gemachte Fricadellen.

Es werden von obiger Masse 9 Bällchen geformt, mit etwas Zwieback bestreut, in heiß gemachte Butter gelegt, zugedeckt, etwa ¼ Stunde gebraten, während sie ein Mal umgewendet werden. Auch hierzu können Wachholderbeeren in die Butter gegeben werden.

Eier-, Milch- und Mehl-Speisen.

33. Plinzen. Eine Schüssel allein zu geben und eine Beilage zum Spinat.

Zu 4 Plinzen nimmt man reichlich ¼ Maß Sahne oder Milch und 2 Eßlöffel voll geschmolzene Butter, 4 geklopfte Eier, etwas Salz und abgeriebene Zitronenschale oder Muskatblüthe, ¼ Pfund feines Mehl und 4 Loth Korinthen. Alles untereinander gerührt, in einer Kuchenpfanne auf beiden Seiten mit Butter leicht gebacken, aufgerollt, jede Plinze zwei Mal durchgeschnitten und mit Zucker bestreut.

Man gibt sie allein, sowie auch zum Spinat. Dann aber läßt man Zucker und Korinthen weg und rührt fein gehacktes Schnittlauch durch den Teig.

34. Plinzen von saurer Sahne.

Sechs Loth Kartoffelmehl oder Stärke werden mit ¼ Maß saurer Sahne, 4 Eiern, Muskatblüthe und Salz angerührt, 4 Plinzen daraus gebacken, jede aufgerollt und mit Zucker bestreut.

35. Gefüllte Plinzen.

Die Plinzen werden, wie in No. 33 angegeben ist, gebacken. Dann streicht man gut gekochtes Aepfelmus oder jedes andere beliebige Mus, Preißelbeeren, auch gekochten, mit Zucker, Zimmet und Muskatblüthe gewürzten Reisbrei darüber, rollt jede Plinze auf und bestreut sie mit Zucker. Man kann sie auch mit kaltem Braten füllen. Dieser wird fein gehackt, mit etwas saurer Sahne, Bouillon oder Wein, ein Stückchen Butter, Muskatblüthe, Salz, Korinthen und geriebenem Weißbrod gut durchgekocht, während man immer rührt, und alsdann über die Plinzen gestrichen. Aufgerollt als Vor- oder Mittelschüssel Abends zur Tafel gegeben.

36. Pfannkuchen.

Zu 2 großen Pfannkuchen nimmt man ein etwas gehäuftes ¼ Maß feines Mehl, rührt es mit ½ Maß frischer Milch, worunter eine Tasse Wasser sein kann, etwas Salz und vier bis sechs Eidottern recht fein, mischt das zu steifem Schaum geschlagene Eiweiß gut durch, läßt reichlich Butter in einer Pfanne heiß werden, nimmt sie vom Feuer, gibt die Masse löffelweise hinein, daß die Butter nicht auf eine Stelle zusammenfließe und backt die Kuchen bei raschem Feuer, während man sie nur ein Mal umwendet. Das öftere Umwenden macht die Kuchen fest, doch muß man nicht dabei weggehen, anfangs mit einer Gabel hineinstechen, damit das Flüssige unterlaufe, und nachher den Kuchen oft schütteln und drehen.

Anmerk. Von dieser Masse kann man auch 4 dünne Pfannkuchen backen und alle aufeinander gelegt mit Zucker bestreut zur Tafel geben. Auch kann man auf jeden gut gekochtes Aepfelmus streichen, alle aufeinander legen, den Rand etwas glatt schneiden und ¼ Stunde im Ofen nachbacken lassen. Schlägt man das Weiße nicht zu Schaum, so erfordert jeder Kuchen ein Ei mehr. — Anstatt der Butter ist in manchen Gegenden ausgebratenes etwas durchwachsenes Speck sehr beliebt; halb Butter halb Speck zum Pfannkuchen verdient allgemeine Empfehlung.

37. Aepfelpfannkuchen.

Man nimmt denselben Teig wie zu Pfannkuchen, jedoch zu jedem Kuchen ein Ei mehr. Dann nimmt man zu jedem Pfannkuchen einen Teller voll recht mürbe gewordener, geschälter und in ganz feine Scheiben geschnittener Aepfel, rührt sie mit etwas Zimmet durch den Teig, gibt ihn in die Pfanne und läßt ihn zugedeckt langsam backen. Ist er auf einer Seite dunkelgelb, wendet man ihn um, backt ihn offen auch auf dieser Seite und gibt ihn stark mit Zucker bestreut sogleich zur Tafel.

Anmerk. Zucker durch den Teig zu rühren, finde ich nicht gut, weil der Kuchen sich dann leicht ansetzt und brennt. Man gebe ihn dabei herum. Sind die Aepfel nicht mürbe, muß man sie vorher mit etwas Butter in der Pfanne zugedeckt beinahe gahr schwitzen und dann den Teig darüber geben. Aepfelpfannkuchen müssen ja nicht zu dünn gebacken werden, aus der angegebenen Portion etwa 3 Stück.

38. Ein feinerer Aepfelpfannkuchen von vorzüglichem Geschmack.

Man kocht 2 Teller voll fein geschnittener Aepfel mit Zucker, Zitronenschale und so viel Wein langsam weich, daß keine Flüssigkeit darunter bleibt. Dann nimmt man 5 Eier, das Weiße zu Schaum geschlagen, 2 Eßlöffel Mehl, Salz, etwas Zimmet, und reichlich ¼ Maß saure Sahne, backt 2 Kuchen davon auf einer Seite nur eben gelb, läßt den zweiten in der Pfanne, gibt die Aepfel gleichmäßig darüber hin, wendet den ersten, die ungebackene Seite darauf, läßt den Kuchen auf beiden Seiten noch etwas nachbacken und gibt ihn mit Zucker bestreut sogleich zur Tafel.

43. Ohrfeige.

Eine große Obertasse Milch (ist gleich ⅛ Maß), ein aufgehäufter Eßlöffel voll Kartoffelmehl, etwas Salz und 4 Eidotter werden fein gerührt; dann das zu ganz steifem Schaum geschlagene Weiße der Eier gut durchgemischt, während man Butter in einer recht glatten Kuchenpfanne zergehen läßt, die Masse hineingibt, einen vorher recht heiß gemachten blechernen Kuchendeckel darauf legt und dies auf einem gleichmäßigen, schwachen Feuer etwa 10 Minuten auf einer Seite backt. Dann bestreicht man die Ohrfeige mit beliebigem Eingemachten, Gelee oder Preißelbeeren, oder streut Zucker und Zimmet darauf, schlägt sie zusammen und gibt sie sogleich, mit Zucker bestreut oder mit einer Wein-Sauce, zur Tafel. Am angenehmsten aber ist ein Compot von frischen Johannisbeeren dabei, oder auch dazwischen gestrichen.

Löwenzahnsirup

Zutaten (für ca. 1 Glas, 250 ml)

- 200 g Löwenzahn-Blütenköpfe (nur die gelben Blüten)

- 1 l Wasser

- 1 kg Zucker

- Saft einer Bio-Zitrone

Zubereitung

1. Blüten vorbereiten

- Die Blüten an einem sonnigen Tag ernten.

- Die Blüten direkt über dem Blütenboden abschneiden.

2. Abkochen

- Die gelben Blütenblätter 10 Minuten lang in 1 Liter Wasser kochen.

- Zugedeckt für 24 Stunden stehen lassen.

3. Absieben

- Flüssigkeit durch ein feines Sieb oder ein Mulltuch gießen.

4. Sirup kochen

- Abgeseihte Flüssigkeit zurück in den Topf geben.

- Zucker und Zitronensaft einrühren.

- bei geringer Hitze köcheln lassen. bis sich die Menge ungefähr halbiert hat.

- auf einem kalten Teller immer wieder die Konsistenz prüfen.

5. Abfüllen

- Heiß in sterile Gläser füllen und sofort verschließen.

Tipp: Je länger der Sirup einkocht, desto intensiver wird das Aroma. Den Sirup nicht zu dick werden lassen, sonst kristallisiert er zu sehr aus. Viel Spaß beim Genießen!

Löwenzahnsalat

Zutaten: 250 g junge Löwenzahnblätter, 30 bis 50 g durchwachsener Räucherspeck, Essig, Salz, Zucker zum Abschmecken, 1 bis 2 Eier, Spitzwegerich, Sauerampfer, Rotkleeblüten oder andere Wildkräuter.

Zubereitung: Eier hart kochen, Räucherspeck klein schneiden und auslassen. Löwenzahnblätter putzen, waschen, abtropfen, mit Essig, Salz, Zucker würzen und einige andere Kräuter untermischen. Den abgekühlten Speck darüber geben. Die Eier schälen, klein schneiden und ebenfalls über den Salat geben. Alles leicht durchmischen.

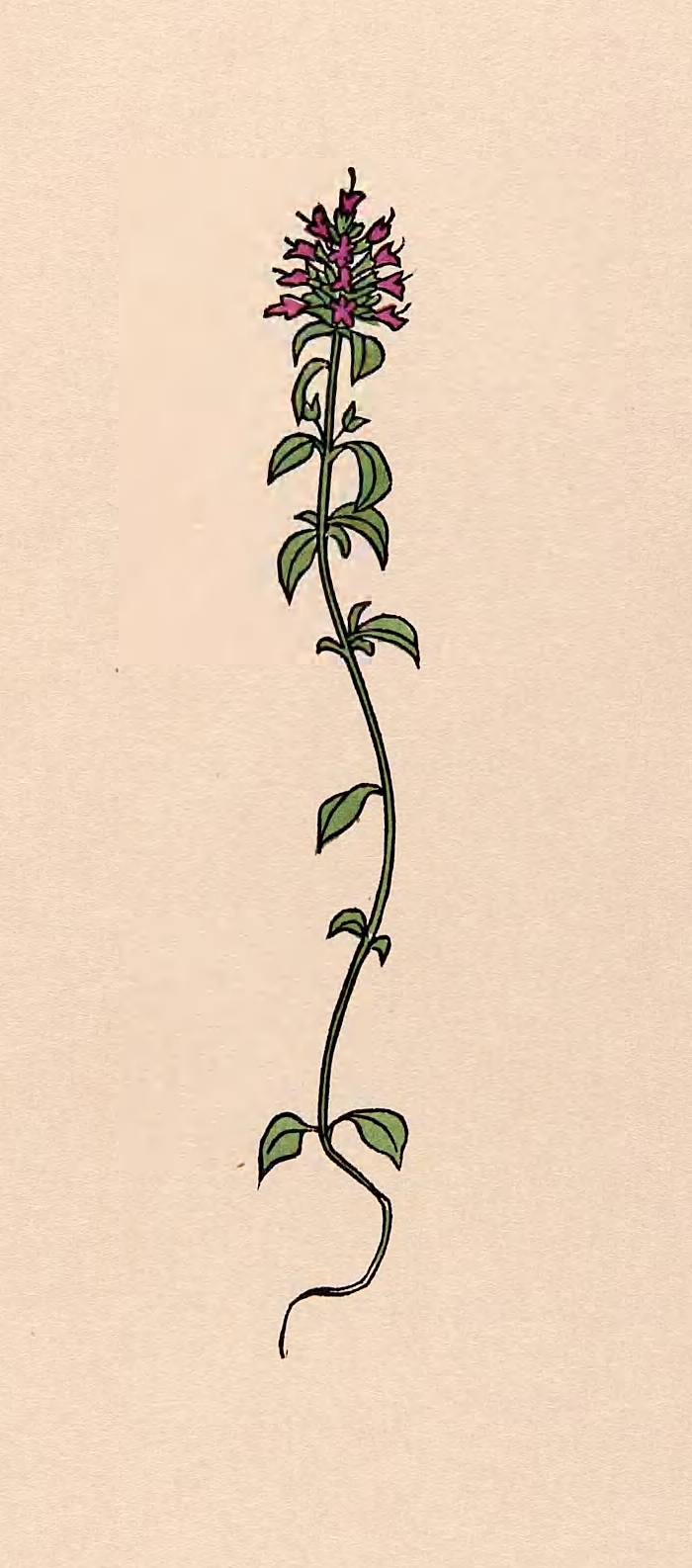

Thymian

Bild vom Thymian: Rudolf Koch - Das Blumenbuch (1804)

Text zum Thymian: Madaus, Gerhard: Lehrbuch der biologischen Heilmittel. Leipzig, Thieme (1938). Ausführliche Infos siehe Haftungsausschluss.

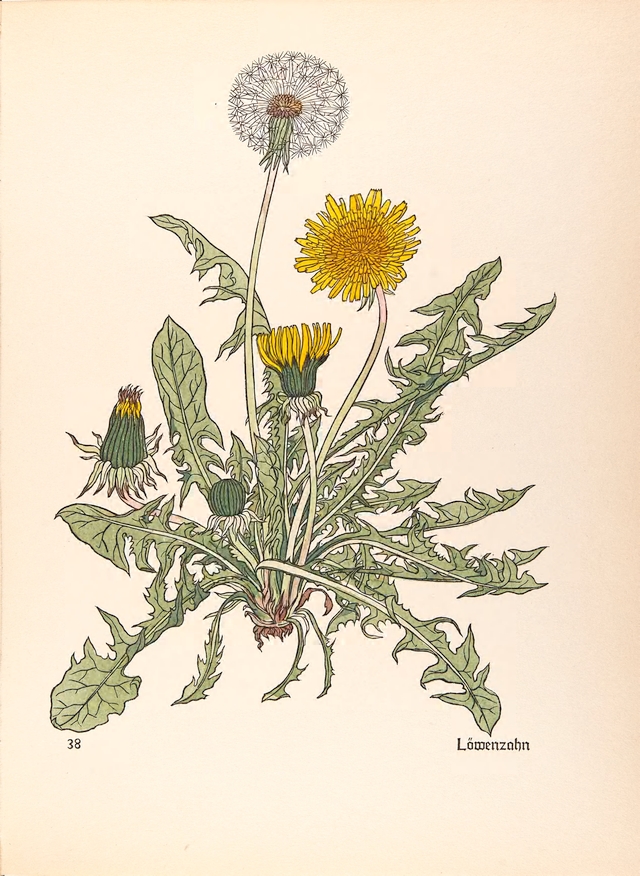

Löwenzahn

Bild vom Löwenzahn: Koch, Rudolf: Das Blumenbuch, Vol. 1 (1929)

Text zum Löwenzahn: Madaus, Gerhard: Lehrbuch der biologischen Heilmittel. Leipzig, Thieme (1938). Ausführliche Infos siehe Haftungsausschluss.

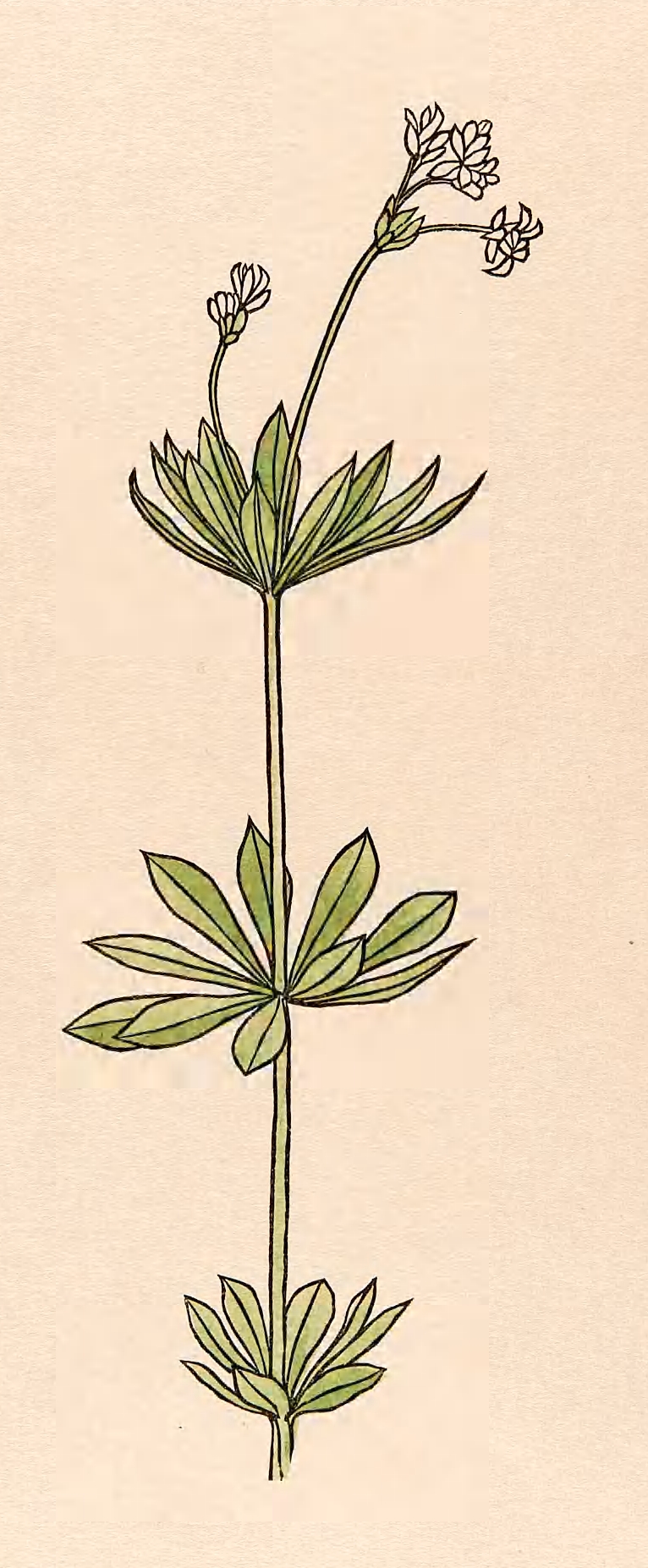

Waldmeister

Bild vom Waldmeister: Koch, Rudolf: Das Blumenbuch, Vol. 1 (1929)

Text zum Löwenzahn: Madaus, Gerhard: Lehrbuch der biologischen Heilmittel. Leipzig, Thieme (1938). Ausführliche Infos siehe Haftungsausschluss.

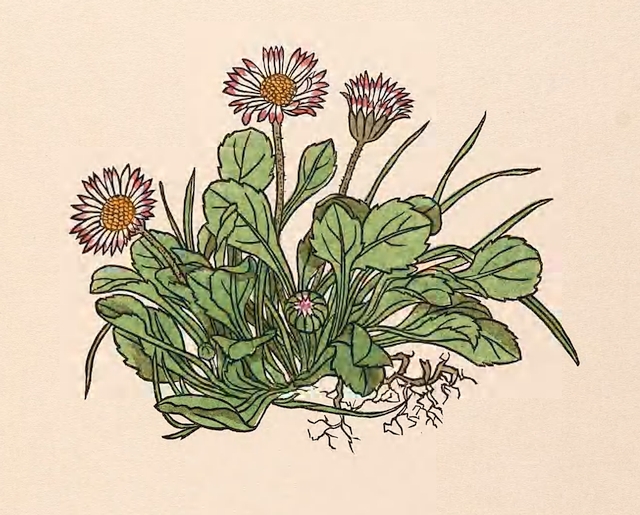

Gänseblümchen

Bild vom Gänseblümchen: Koch, Rudolf: Das Blumenbuch, Vol. 1 (1929)

Text zum Löwenzahn: Madaus, Gerhard: Lehrbuch der biologischen Heilmittel. Leipzig, Thieme (1938). Ausführliche Infos siehe Haftungsausschluss.

Kulinarium

Texte: Davidis, Henriette: Praktisches Kochbuch für die gewöhnliche und feinere Küche. 4. Aufl. Bielefeld, 1849. Ausführliche Infos siehe Haftungsausschluss.

Löwenzahnsirup: auf Basis eines Beitrags bei Smarticular1

Löwenzahnsalat: Das Rezept für Löwenzahnsalat basiert auf dem Werk „Gerda Kleber / Eduard W. Kleber, Gärtnern im Biotop mit Mensch. Das praktische Permakultur- und Biogarten-Handbuch für zukunftsfähiges Leben, 4., überarb. u. erg. Aufl., Kevelaer: OLV – Fachverlag für Garten und Ökologie, [2019], S. 228.“ 1

1 Die Auswahl und Zubereitung orientiert sich an den dort dargestellten Anleitungen. Es ist zu beachten, dass einfache Zutatenlisten und deren Beschreibungen in der Regel als Handlungsanweisungen gelten und nicht die erforderliche Schöpfungshöhe für urheberrechtlichen Schutz erreichen. Um transparent zu sein und um den ursprünglichen Autor:innen Respekt zu zollen, werden die Quellen hier dennoch genannt.